Le projet Récitadelles, dont le nom complet est “Médiation des récits et lectures plurielles du patrimoine”, était une initiative de recherche, de création et d’action portée par Aix-Marseille Université en coopération avec La Citadelle de Marseille, entre octobre 2024 et septembre 2025. Coordonné par le Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA, UR 3274) en partenariat avec l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie sociale (IDEAS, UMR 7307 – AMU/CNRS), ce projet a été financé par la fondation universitaire Amidex.

Inscrit dans les champs de la médiation et de la création contemporaine, Récitadelles a exploré la polyvocalité – entendue comme la coexistence de plusieurs voix ou récits – à travers des processus coopératifs d’interprétation du patri·matrimoine. Cette démarche visait à prendre en compte et à soutenir les revendications actuelles d’équité et de justice sociale dans le champ de la culture et du patrimoine, ce dont témoigne notamment la réécriture récente de la définition du musée par l’ICOM – le Conseil international des musées – pour intégrer “la participation de diverses communautés”. Ces revendications demandent aux institutions patrimoniales de revoir leurs fonctionnements et notamment l’écriture et la diffusion de récits qui se font, souvent structurellement, le relais de visions du monde inégalitaires, qui tendent à asseoir des hiérarchies entre les groupes sociaux et entre les humain·es et les non humain·es. L’objectif de ces démarches ne se limite pas à multiplier les récits, mais vise à construire un “monde commun” (Hannah Arendt). Le projet Récitadelles a ainsi adopté une approche qui misait sur la contextualisation de relations de pouvoir complexes.

Nous avons choisi de faire évoluer le projet dans le cadre institutionnel de la Convention de Faro du Conseil de l’Europe, qui encourage chaque personne à participer au processus d’identification, d’étude, d’interprétation, de protection, de conservation et de présentation du patrimoine et matrimoine culturels, ainsi qu’à la réflexion et au débat public sur leur rôle sociétal.

Il a pris pour terrain la Citadelle de Marseille, autrement appelé Fort Saint-Nicolas, monument historique surplombant le Vieux-Port de Marseille. Après des siècles d’occupation militaire (fort, prison, caserne, laboratoire vétérinaire) et quelques usages civils (jardin, terrain de jeux des scouts, boulodrome, feu d’artifice, free parties) ce lieu emblématique, aussi réel que fantasmé, accueille depuis plusieurs années des chantiers d’insertion et des plateaux de formation dédiés à la restauration de son patrimoine architectural. Depuis 2021, la Citadelle ouvre progressivement ses portes aux publics. Dans un contexte de cohabitation et de voisinage parfois marqués par des frottements, Récitadelles a interrogé la multiplicité des usages et des récits, parfois dissonants, de ce lieu chargé d’histoires, plus souvent quotidiennes que grandioses.

La méthodologie de Récitadelles a tenté de refléter les enjeux qui sont au coeur du projet en adoptant une méthodologie collaborative, réunissant une diversité de voix : travailleur·euses du site, habitant·es des quartiers environnants, artistes, médiateur·ices culturel·les, étudiant·es, porteur·euses de mémoire, chercheur·euses, artistes-chercheur·euses. Cette approche visait à proposer un espace d’expérimentations à même de questionner, déconstruire et diversifier les pratiques de recherche, création et médiation autour du patri·matrimoine, en intégrant des lectures contemporaines et plurielles de l’espace de la Citadelle et de ses histoires. Tout au long du processus – de la collecte de récits à sa monstration, en passant par une réflexion sur ses enjeux pour la société – Récitadelles a interrogé les problématiques que ce travail soulève, dans l’objectif de consolider et d’élargir des communautés patri·matrimoniales.

Lancé en octobre 2024 et pour une durée de douze mois, Récitadelles s’est décliné en plusieurs chantiers :

- des collectes de récits,

- une résidence artistique,

- des journées d’étude portées par une communauté de recherche-création-action,

- des enquêtes de terrain menées par la communauté de recherche-création-action, ainsi que par des étudiant·es de Master 2 en Médiation culturelle des arts d’Aix-Marseille Université, qui ont par ailleurs travaillé sur la création de dispositifs de médiation numériques avec des étudiant·es en Narrations interactives du DNMADe de l’École Supérieure de Design Marseille,

- la rédaction collective d’un article sur l’hospitalité patrimoniale,

- des films ou objets audiovisuels qui documentent les processus de travail derrière Récitadelles.

La programmation publique de Récitadelles s’est déclinée en séminaires, ateliers de réflexion et d’action sur la polyvocalité, les droits culturels et le patri·matrimoine, sorties de résidence artistique, balades, entre autres formes, afin de nourrir l’échange entre savoirs critiques et savoirs subalternes, entre création artistique et transformation sociale, entre intérieur et extérieur du site patri·matrimonial.

L’archipel

Le projet Récitadelles a déployé une méthodologie expérimentale et évolutive, initiée sous forme d’un archipel d’initiatives avant de structurer progressivement des croisements transdisciplinaires et transversaux.

- Intentions et objectifs

- Méthodologie et démarche

- La collecte

- La résidence artistique

- Les travaux étudiants

- Hospitalité patrimoniale

- Mobilisation de communautés

- Les groupes de travail secondaires

- Les archives du projet

- Conclusion et suites

- L’équipe

La genèse du projet

Récitadelles est un projet initié par Primavera Gomes Caldas, responsable des médiations et des résidences artistiques à la Citadelle de Marseille de 2022 à 2024, dans l’objectif de développer les pratiques d’hospitalité et de coopération au sein des projets de médiation et de création et, à terme, d’encourager la redirection de la politique des publics de la Citadelle de Marseille vers ce type de pratique.

Le projet Récitadelles a été conçu en collaboration avec Judith Dehail, maîtresse de conférences en médiation culturelle des arts et membre du Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA – UR 3274) d’Aix-Marseille Université. Ses recherches s’inscrivent dans les champs de la muséologie critique et de la médiation culturelle, et s’intéressent à la dimension politique de l’exposition et de la médiation muséale, aux relations entre institutions culturelles et publics, ainsi qu’aux approches coopératives dans l’action culturelle. Judith Dehail a assuré le pilotage scientifique et technique du projet.

En 2024 et 2025, Primavera Gomes Caldas et Judith Dehail ont réuni une équipe de treize membres, parmi lesquels : deux salarié·es permanent·es employé·es au sein du Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA – UR 3274) d’Aix-Marseille Université (coordinateur et responsable de collecte) ; deux artistes en résidence ; des enseignant·es-chercheur·euses intéressé·es par la polyvocalité, la recherche-création et l’hospitalité patrimoniale ; ainsi que des membres de l’équipe de la Citadelle de Marseille intéressé·es par l’élaboration d’une méthodologie de création des savoirs en polyvocalité et d’inclusion des publics. Le départ de Primavera Gomes Caldas de son poste à la Citadelle de Marseille début 2025 a laissé un vide important au sein du projet, qui a nécessité une réorganisation attentive.

Des courtes biographies de chaque membre figurent dans l’onglet “L’équipe”.

Les objectifs et les intentions

L’objectif principal de Récitadelles était d’élargir les pratiques de création, d’interprétation et de médiation du patrimoine en intégrant des usages, lectures et récits contemporains du lieu. Il s’agissait d’associer une pluralité d’acteur·rices – artistes, chercheur·euses, étudiant·es, travailleur·euses du site, habitant·es des quartiers environnants – à un processus coopératif de production de savoirs.

Fondé sur les référentiels des droits culturels et du droit au patrimoine (Convention de Faro), le projet proposait une méthodologie dans laquelle les récits dits “invisibles » ou “invisibilisés” ne sont plus envisagés comme des compléments, mais comme des contributions pleinement légitimes à l’interprétation du passé et à la réflexion sur les enjeux du présent. À travers cette approche critique et participative, Récitadelles visait à faire émerger les tensions, silences et dissonances qui habitent les discours patrimoniaux, tout en valorisant les capacités créatives et réflexives des participant·es.

Le cadre institutionnel et partenaires impliqués

Récitadelles a été coordonné par le Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA – UR 3274), en partenariat avec l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie sociale (IDEAS – UMR 7307, AMU/CNRS). Le projet a bénéficié du soutien de la fondation universitaire Amidex et d’une contribution financière de la Citadelle de Marseille, principal partenaire de terrain avec lequel la coopération a été menée de manière étroite.

Le projet s’est inspiré du cadre de la Convention de Faro du Conseil de l’Europe, qui promeut la coopération des personnes, seules ou en groupe, au processus d’identification, d’étude, d’interprétation, de protection, de conservation et de présentation du patrimoine culturel, ainsi qu’à la réflexion et au débat publics sur les chances et les enjeux que le patrimoine culturel représente.

Le fort Saint-Nicolas, ancien site militaire et monument historique classé, reconverti en chantier d’insertion professionnelle, a constitué à la fois le terrain d’expérimentation et le sujet d’étude. C’est en son sein que se sont déroulées la majorité des actions menées : collecte de récits, résidence artistique, ateliers pédagogiques et actions de médiation, restitutions.

En réunissant chercheur·euses, artistes, médiateur·ices, habitant·es et travailleur·euses du site autour d’une méthodologie coopérative, Récitadelles a proposé de questionner, déconstruire et reconfigurer les pratiques de recherche, de création et de médiation autour du patrimoine.

Positionnements croisés

Le projet Récitadelles a réuni, dès son lancement, une pluralité d’acteur·rices aux rôles, expertises et attentes hétérogènes : chercheur·euses, artistes, étudiant·es, habitant·es, salarié·es du site et autres porteur·euses de mémoire. L’un des apports majeurs de cette démarche a été de rendre possible une rencontre rare entre ces mondes, favorisant la mise en dialogue de logiques souvent cloisonnées : production de savoirs, création artistique, engagement citoyen, valorisation du patrimoine.

Certain·es participant·es ont vu leur posture évoluer au fil du projet, quittant des rôles prédéfinis pour adopter des positions hybrides : de chercheur·se à médiateur·rice, d’artiste à observateur·rice critique, d’enseignant·e à facilitateur·rice de coopération. Cette dynamique a souvent été source de décalages mais aussi de richesses, en favorisant des formes d’apprentissage mutuel. Le projet a ainsi permis d’explorer ce que signifie travailler en collectif dans un contexte transdisciplinaire, au-delà des appartenances institutionnelles.

Méthodes de travail coopératives et expérimentales

Récitadelles s’est construit comme un laboratoire de recherche-création-action, en expérimentant des méthodes fondées sur la circulation des savoirs, la réflexivité et la coopération interdisciplinaire. Loin d’appliquer une méthodologie figée, le projet a assumé une méthodologie évolutive, conçue à la fois comme un processus et comme un résultat, s’adaptant progressivement aux dynamiques du terrain, aux disponibilités des participant·es et aux tensions fécondes entre les parties prenantes du projet.

Initialement pensé comme un collectif autour d’une problématique et d’une méthodologie communes, le projet a été traversé par des questionnements sur le fonctionnement du groupe, la gouvernance, ou encore la difficulté à stabiliser une approche unique. Un tour de table réflexif, organisé en cours de projet, a mis en évidence la diversité des postures, méthodes et attentes. Ce moment a conduit à une décision structurante : renoncer à forcer l’unité méthodologique et assumer un fonctionnement « en archipel », dans lequel chaque participant·e ou groupe de travail pouvait développer son chantier de manière autonome, tout en restant relié aux thématiques communes du projet.

Ainsi, chaque mois, des temps de mise en commun ont permis de partager les avancées, d’échanger ressources et outils, et d’exercer une forme de veille collective. Cette organisation archipélique a laissé la place à une grande liberté d’exploration, tout en esquissant peu à peu des formes de transversalité, voire de transdisciplinarité : non seulement des regards multiples sur un objet partagé, mais une co-construction des méthodes elles-mêmes.

À mesure que les liens entre les acteur·rices se sont renforcés et que des apprentissages croisés ont émergé, la dynamique s’est déplacée : d’un archipel de projets vers une communauté de recherche élargie, réunie autour de pratiques et de questionnements partagés – même si tous·tes ne se reconnaissaient pas nécessairement comme chercheur·euses. Cette tension entre dispersion et cohésion a été assumée comme une richesse et a constitué en elle-même un des objets d’analyse du projet.

La gouvernance du projet et la répartition des rôles

La gouvernance du projet s’est construite de manière empirique, parfois à tâtons, dans un équilibre mouvant entre les différentes entités impliquées (Aix-Marseille Université, Citadelle de Marseille, artistes indépendants et chercheur·euses affilié·es à d’autres universités qu’Aix-Marseille Université). Si certains rôles étaient définis au départ – responsable scientifique, coordinateur de projet, responsable de la collecte de récits, artistes en résidence –, d’autres se sont affirmés ou redéfinis en cours de route, en fonction des besoins, des absences ou des tensions internes.

La courte durée du projet et l’évolution de la composition du collectif ont mis en lumière la nécessité de consolider un socle partagé en amont. Toutefois, cette gouvernance évolutive a aussi permis une grande souplesse, ouvrant des marges d’initiative à chacun·e. Elle a produit des formes d’engagement situées, à partir desquelles chacun·e a pu explorer son propre rapport au terrain.

Dispositif de collecte et objectifs

Entre octobre 2024 et mars 2025, une enquête-collecte a été menée dans le cadre de Récitadelles par Alice Lancien, sociologue-urbaniste et docteure en études urbaines, afin d’interroger les relations que le fort Saint-Nicolas entretient avec ses voisin·es. Cette enquête s’inscrit dans la volonté de mettre en récit les voix multiples qui entourent le fort, au croisement des mémoires habitantes, des pratiques quotidiennes et des enjeux patrimoniaux actuels. Elle s’intègre à la démarche plus large de Récitadelles, en valorisant les récits comme outils de connaissance, de médiation et de débat autour des transformations du site.

À rebours du récit médiatique dominant – selon lequel le fort aurait été fermé durant 360 ans avant sa récente ouverture au « grand public » – l’enquête avait pour objectif de documenter les pratiques habitantes préexistantes, souvent informelles, et de questionner les représentations et les usages populaires du site. Il s’agissait également d’identifier les éventuelles “communautés patrimoniales” qui cultivent des formes d’attachement au fort.

La méthodologie a reposé sur une vingtaine d’entretiens semi-directifs, des observations de terrain et une attention portée aux tensions entre appropriation locale et patrimonialisation. L’enquête a ciblé en particulier les voisin·es du fort et les acteur·rices associatifs impliqué·es dans la vie du quartier.

Portraits, récits, voix

Les récits collectés restituent un fort habité, pratiqué, contourné, fantasmé ou disputé. Contrairement à l’image d’un monument longtemps inaccessible, le fort Saint-Nicolas apparaît comme un espace poreux et vivant, traversé par des histoires multiples. Parmi les groupes les plus marquants :

- Le groupe des boulistes du Pharo-Catalans, dont la présence quotidienne depuis les années 1950 a inscrit le fort dans une sociabilité populaire tolérée même du temps de l’armée.

- L’association Comité du Vieux Marseille, engagée de longue date dans la mémoire du site, notamment sur les usages du fort comme lieu d’internement entre 1940 et 1945.

- Le collectif de riverain·es, formé récemment face aux nuisances sonores liées à la réouverture du site, qui revendique un droit à la parole et à la co-construction du projet.

À travers ces voix, l’enquête met en lumière des formes d’appropriation sensibles, comme les jeux d’enfants, les balades familiales, les moments de solitude, mais aussi des conflits d’usages et des demandes de reconnaissance. Ces récits ne sont pas anecdotiques : ils donnent à voir une mémoire vivante du lieu, et posent la question centrale de la place des habitant·es dans le projet culturel de la Citadelle de Marseille.

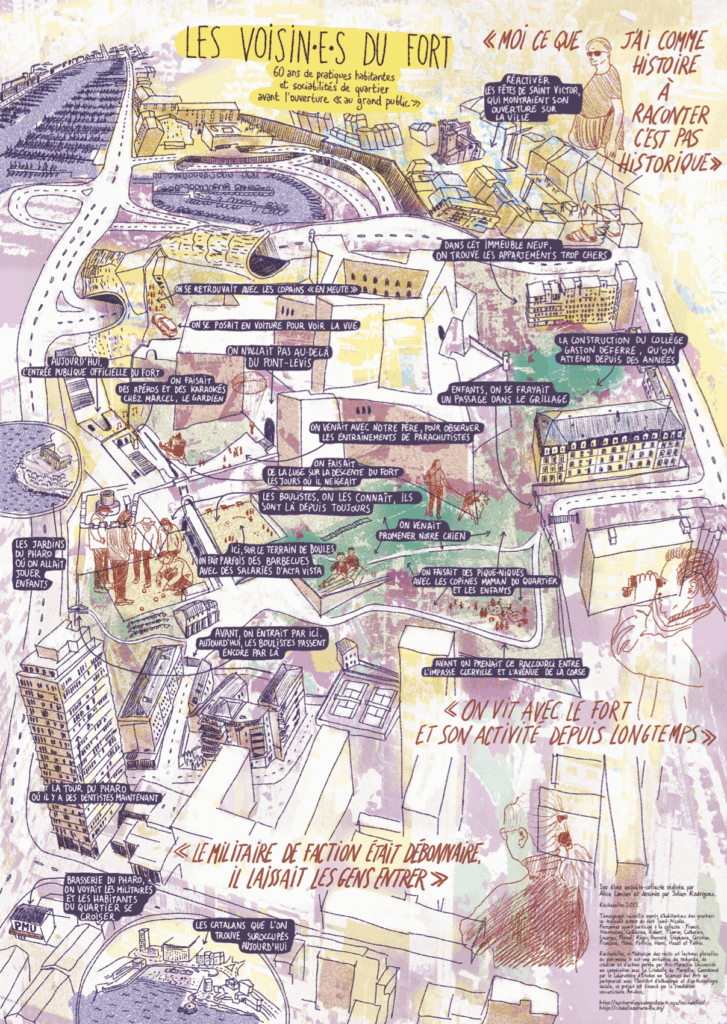

La collaboration avec Julien Rodriguez

Pour donner une forme sensible et lisible à cette enquête, une collaboration a été engagée avec le dessinateur-paysagiste Julien Rodriguez. Ensemble, Alice Lancien et Julien Rodriguez ont conçu une affiche-cartographie intitulée Les voisin·es du fort : 60 ans de pratiques habitantes et sociabilités de quartier avant l’ouverture au ‘grand public’. Cette carte, réalisée à partir des témoignages recueillis, donne à voir le fort non pas depuis sa façade spectaculaire mais depuis le point de vue des habitant·es, dans ses usages quotidiens, ses marges, ses appropriations locales.

Le travail de Julien Rodriguez a permis de traduire visuellement les récits, de cartographier les lieux de pratiques et les trajectoires de vie autour du fort. Cette démarche rend visibles des formes de patrimonialité ordinaire, souvent absentes des outils classiques de valorisation culturelle.

Les livrables (rapport, affiche)

L’enquête a donné lieu à deux productions principales :

- Un rapport écrit intitulé Les voisin·es du fort : 60 ans de pratiques habitantes et sociabilités de quartier, qui restitue les résultats de l’enquête, les portraits collectés, les enjeux identifiés, ainsi que les perspectives ouvertes pour la suite.

- Une affiche-cartographie A2 imprimée en 500 exemplaires, distribuée dans le quartier, auprès des habitant·es et des salarié·es du site (ACTA VISTA, BAO Formation, La Citadelle de Marseille).

La réalisation et la restitution de la collecte ont impliqué la participation de l’équipe de la Citadelle de Marseille ; des salarié·es des équipes ACTA VISTA et BAO Formation qui restaurent le fort avec des chantiers d’insertion professionnelle et des formations aux métiers du bâtiment et de la restauration du patrimoine ; des habitant·es des quartiers voisins ; du groupe bouliste Pharo-Catalans, qui se réunit sur le terrain de pétanque à l’intérieur de l’enceinte du fort.

La restitution de la collecte a permis la rencontre entre différentes parties prenantes des communautés identifiées (boulistes, voisin·es du fort, membres d’associations). Elle a également favorisé un rapprochement entre l’équipe de médiation et certains groupes avec lesquels les relations étaient distantes ou conflictuelles, non pas dans une logique de pacification, mais dans une perspective de “faire avec le conflit”. Enfin, cette restitution a ouvert sur un travail de continuité : par exemple, les artistes en résidence et des médiateur·ices ont poursuivi les échanges initiés par Alice Lancien avec les boulistes.

En ce qui concerne la diffusion des livrables, la carte réalisée en collaboration avec Julien Rodriguez a été diffusée auprès des parties prenantes de la collecte. Des temps d’échange et de discussion ont permis de présenter la carte aux salarié·es des structures du Groupe SOS qui travaillent au fort, aux habitant·es de proximité et au groupe bouliste Pharo-Catalans. En complicité avec l’association des boulistes, des repas communautaires et des parties de pétanque ont été organisés afin de renforcer les liens entre les usager·es du fort et les voisin·es, dans une démarche de restitution auprès des personnes concernées.

La carte a été présentée dans le cadre de l’atelier dédié à la cartographie sensible du Salon Focus #6 (Mucem, juin 2025). Cette exposition collective réunit dix-neuf projets explorant des approches non conventionnelles de la cartographie – sensibles, critiques, radicales, immersives ou participatives. Une itinérance de cette exposition est actuellement en cours de réflexion, ouvrant ainsi la possibilité d’élargir la portée et la réception de cette carte au-delà du territoire marseillais.

Ces livrables ne constituent pas une clôture de l’enquête, mais plutôt des outils de circulation des récits. Ils visent à susciter la discussion, l’interpellation et l’appropriation citoyenne. Ils participent pleinement à l’ambition de Récitadelles : faire émerger une polyphonie patrimoniale qui dépasse le seul récit institutionnel, en réaffirmant la légitimité des savoirs situés.

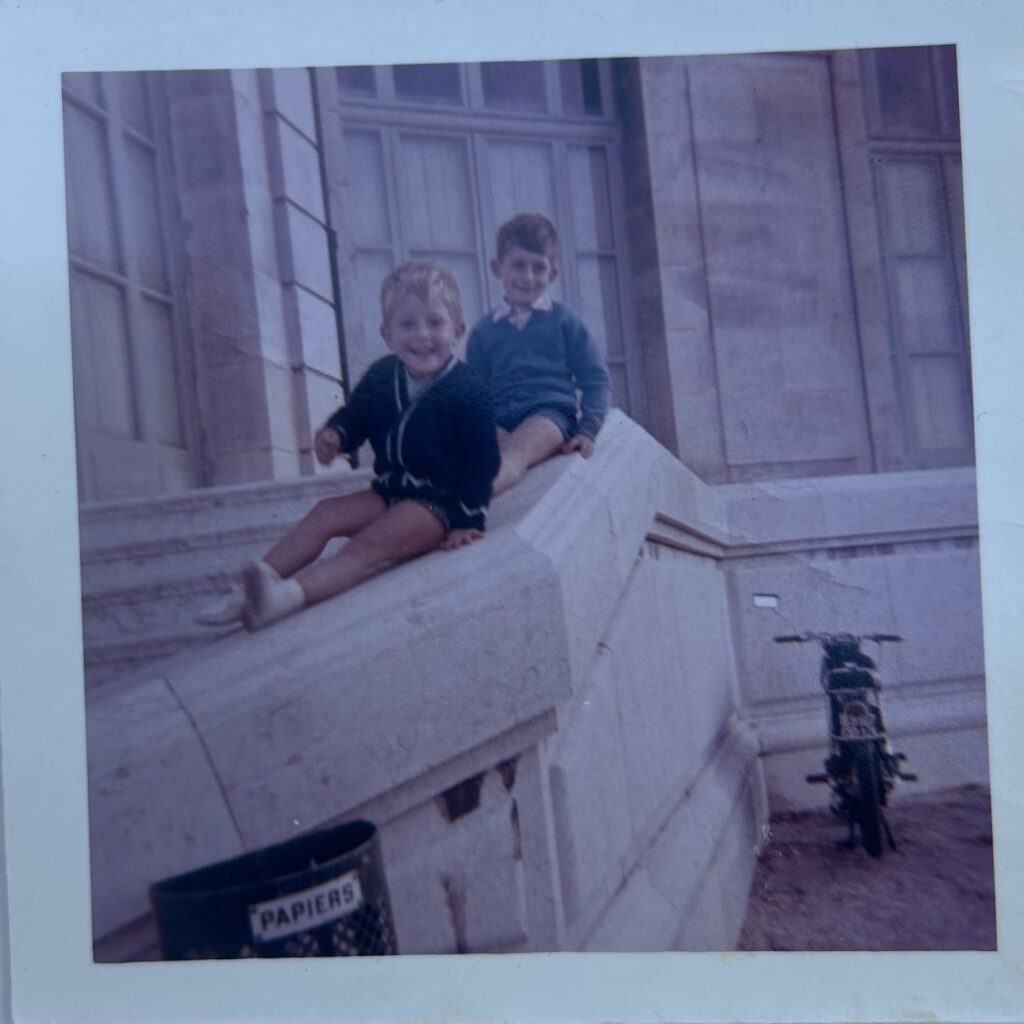

Catherine : “Moi, ce que j’ai comme histoire à raconter, c’est pas historique”

Catherine avait laissé ses coordonnées à une des médiatrices lors d’une visite à l’été 2024, déclarant être une voisine du fort. Au téléphone, elle déclare être très attachée au fort, tout en ajoutant : “Moi, tout ce que je connais de l’histoire d’ici, c’est passionnel. C’est absolument pas historique, de tout ce qui a bien pu s’y passer… Non, c’est vraiment le côté humain que je connais, moi”.

Nous nous retrouvons une journée pluvieuse d’automne devant le jardin du Pharo. Vêtue d’un jean, de bottes en cuir noir à semelles compensées, elle a les cheveux mi-longs, coiffée d’une casquette en laine grise. Elle a une voix grave et un accent qu’elle qualifie rapidement lors de nos échanges de “titi parisien”. Née à Paris, elle vit entre Bastille et République jusqu’à ses 7 ans, dans le quartier où ses grands-parents juifs polonais s’étaient installés après avoir fui les pogroms dans les années 1930. En 1963, ses parents s’installent au Vallon des Auffes à Marseille. Son père tenait une boutique de meubles rue Venture, tandis que sa mère travaillait comme esthéticienne dans un grand magasin de la rue Saint-Ferréol. Aujourd’hui retraitée, Catherine a travaillé comme exposante de prêt-à-porter de luxe dans des foires. Elle a toujours vécu dans le secteur, ayant déménagé plusieurs fois entre Endoume et le Pharo. Après son mariage, elle réside plusieurs années dans un appartement au 11e étage de la tour du Pharo avec son mari et ses deux enfants. C’est de cette période qu’elle souhaite témoigner, qui s’étend des années 1980 à la période plus récente.

Elle insiste sur la transmission générationnelle des pratiques du quartier, entre ses enfants et ses petits-enfants : “Entre le Pharo et ici, c’est ancré en nous. J’ai fait ça, mes enfants ont fait ça, mes petits-enfants font la même chose. C’est important”. Alors qu’on s’approche de l’entrée arrière du fort, au fond de l’impasse Clerville désormais close par un portail métallique vert, elle se souvient, émue : “Parce que nous, on ne rentrait pas par l’autre côté. On rentrait par là. Et moi, à l’époque, j’avais un berger allemand qu’on promenait tous les jours ici. […] Ça a tellement changé. Oh là là ! Vous voyez la porte d’entrée qui est là ? […] Eh bien, à l’époque, il y avait un porche et puis on rentrait par là. C’était ouvert, bien sûr. On entrait comme on voulait. Il n’y avait rien. C’était une colline”.

Robert Gilles : “Je peux donner mon savoir lorsqu’il y a des visiteurs qui viennent. C’est un échange, chacun y trouve son compte”

Enfant, Robert a d’abord vécu dans le quartier de Belsunce, au-dessus du cinéma l’Étoile situé boulevard Dugommier qui était tenu par son grand-père paternel, puis s’installe avec sa famille dans le quartier en 1985. Du côté de son père, sa famille est marseillaise, propriétaires fonciers en Ardèche et commerçants. Sa mère arrive quant à elle en 1962 au moment de l’indépendance de l’Algérie. Il qualifie sa famille maternelle du statut de “petit fonctionnaire colonial”, des “petites gens” selon ses termes. Après sont baccalauréat, il fait des études d’archéologie à Aix-en-Provence. À la suite de son doctorat d’État, il réalise des fouilles et des prospections pendant plusieurs années, en lien avec les universités et le ministère de la coopération dans différents pays “de la Méditerranée, d’Afrique du Nord, d’Afrique subsahélienne et d’Amérique latine”. Il garde un très bon souvenir de cette période. À son retour de l’étranger en 1996, il se réinstalle dans le quartier.

Il vit d’abord dans le quartier de Tellene, puis aux Catalans, “près de l’État Major”, une référence géographique significative pour lui qui était officier de réserve de la Marine nationale. Son ancrage dans le quartier est donc lié aux activités associatives, mais également aux liens établis grâce à sa position dans l’armée de réserve opérationnelle qui lui ont permis de tisser des relations avec les différents corps qui occupaient le fort Saint-Nicolas. Il reconnaît avoir peu de relations directes avec le fort: “Moi, j’avais surtout une relation, alors pas avec le fort, mais avec ce qu’il y avait en-dessous”. Au titre d’officier de réserve, il fréquentait alors les souterrains du fort Saint-Nicolas entre la fin des années 1980 et la fermeture du site dans les années 2000, dont il décrit l’ambiance. Il se souvient de moments partagés avec les officiers de l’armée, comme le “petit déjeuner colonial” organisé à l’occasion du départ à la retraite d’un officier.

Aîné d’une fratrie de quatre frères et soeurs, il réside depuis dix ans avec sa mère âgée de 80 ans dans un logement en location proche de la caserne d’Aurelle. Critique sur le regard passéiste et les postures individuelles que peut avoir le Comité du Vieux-Marseille dont il fait par ailleurs partie, il est ouvert à des collaborations avec La Citadelle de Marseille. Il y trouve une réponse à un besoin de reconnaissance de ses propres compétences en tant qu’archéologue et habitant du quartier.

La question de la subsistance économique est également importante pour lui : à 57 ans, il a créé en octobre 2024 sa micro-entreprise, Massalia Archéologia, afin d’être rémunéré pour les visites historiques qu’il réalise à Marseille. Il recherche également, par les liens établis jusqu’à présent avec La Citadelle de Marseille, à être dans une posture d’échange et de collaboration, il reconnaît l’importance de l’ouverture au public du site. Il évoque le fait que ses interventions lors de visites guidées pendant les journées de l’archéologie ou les journées européennes du patrimoine lui permettent d’accéder à des espaces qui ne sont actuellement pas ouverts au public tout en mobilisant ses connaissances et compétences de médiation : “Là, mes compétences, si je les mets au service de la population, pour protéger l’abbaye, par exemple, pour aider éventuellement la Citadelle, si elle m’appelle, par exemple, pour la journée d’archéologie comme ça a été le cas. Parce que je vais apporter quelque chose, et eux ils vont m’apporter quelque chose. […] La Citadelle, je peux aller dans des lieux qui sont pour l’instant interdits au public, en étant accompagné. D’un autre côté, je peux donner mon savoir, moi, lorsqu’il y a des visiteurs qui viennent. Vous voyez, c’est un échange. Chacun y trouve son compte ».

Francis : “Le militaire de faction était débonnaire. Il laissait les gens entrer”

Une adolescence dans les espaces en friche du quartier

Dans le récit de Francis d’une enfance et adolescence populaire dans le quartier, le fort Saint-Nicolas se trouvait être au cœur des espaces en friche qu’il fréquentait avec ses amis. Il décrit des pratiques du temps libre qui étaient construites à partir de réseau de lieux plus ou moins accessibles, des“terrain s de jeux incroyables” dans le quartier. Il évoque ainsi les blockhaus à côté du chantier naval vers le cercle des nageurs dans une zone militaire fermée, mais dans laquelle on pouvait accéder par les trous dans les grillages, les parties basses du jardin du Pharo qui étaient “assez sauvages”, et d’autres terrains vagues. Lorsqu’il était accompagné d’amis de son âge, le petit groupe entrait par un trou dans le grillage depuis la rue Ernest Duchêne.

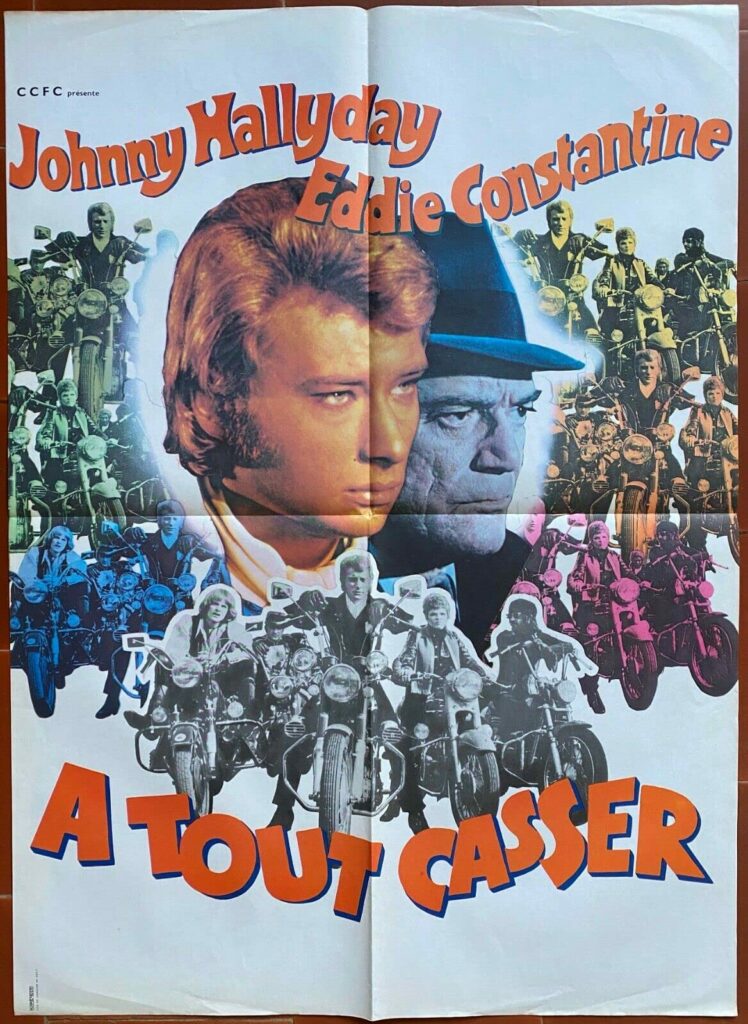

“On vivait avec la présence de ce fort en permanence. Sans vouloir faire Kafka avec la présence du château ! […] À l’époque la circulation était peu importante, et la population du quartier exerçait une surveillance bienveillante sur tous les jeunes du quartier. Et donc, dans le quartier, il y avait beaucoup d’endroits, ça paraît incroyable aujourd’hui, où on pouvait jouer. Et donc, je me souviens qu’on était tout un groupe à se déplacer à bicyclette dans ce quartier, dont un qui avait récupéré un vieux Solex dans une décharge où il n’y avait pas le moteur. On voyait le poids du truc ! Et donc, on allait, on passait. […] On était allé voir au cinéma le Forum, qui était rue d’Endoume, un film avec Johnny Hallyday qui s’appelait À tout casser. Dans ce film, c’est une bande de jeunes qui se baladent en Harley-Davidson. Et il y a une scène où ils sont en Harley-Davidson et ils boivent du champagne. Et sur la route, ils se passent la bouteille ! Et donc aussitôt qu’on a vu ça, on a acheté une bouteille de Fanta ou de limonade. Et nous, on se baladait avec les vélos et on se passait la bouteille !”.

Avec la “bande du quartier”, comme il l’appelle, ils observaient la maison située en dessous du glacis Ouest, à la lisère des actuels terrains de tennis du Pharo. Ils l’appelaient “la maison abandonnée” : “Je me souviens très bien que, gamins, quand on venait avec les vélos de l’autre côté, il y avait une maison abandonnée, une grande maison. Soit les volets étaient ouverts, soit il n’y en avait plus. Et donc, on voyait l’intérieur de la maison. Il y avait un arrosoir qui était accroché au plafond. Alors nous, ça nous faisait… On était sûr que c’était une maison hantée !”

Période contemporaine

La promenade dans le fort permet à Francis d’opérer une digression dans le passé d’admirer le caractère exceptionnel du site, mais également de mettre en perspective ses souvenirs avec les changements actuels dans le quartier : “Ce qu’on a du mal à imaginer aujourd’hui c’est que… tout ce secteur est devenu très bobo, mais moi quand j’étais jeune c’était un quartier très ouvrier, très ouvrier ! Les bourgeois marseillais n’étaient pas là, ils étaient à Perrier, Paradis, quelques uns au Roucas Blanc. Mais le 7ème arrondissement, Endoume ça avait même mauvaise presse à l’époque parce qu’il y avait des laboratoires de drogues, voilà quoi il y avait… C’était un quartier populaire. Ceci-dit moi j’ai jamais senti aucune inquiétude”.

Il décrit aujourd’hui un site unique avec les blocs de calcaire de la roche naturelle, les murs en pierre rose éclairés par la lumière, et les cyprès : “ça a beaucoup de gueule, c’est un site magnifique !”. Puis il ajoute qu’il déplore la construction d’un immeuble à l’intersection de l’avenue de la Corse et de la rampe Saint-Maurice : “Comme tous les gens du quartier on déplore qu’il y ait eu un immeuble qui se soit construit à l’intersection de la rampe Saint-Maurice et de l’avenue de la Corse. Après, on sait bien que Marseille n’est pas une ville riche et que… il faut récupérer un peu d’argent, et puis qu’il faut loger tout le monde. […] Et puis il y a des rapports qui sortent en disant qu’il y a un décalage d’espace vert entre quartiers sud et quartiers nord, donc je pense qu’un rééquilibrage, ça ne choque personne”.

Régis : “C’est mon droit d’y aller quand je veux. […] C’est comme ça qu’un lieu doit vivre. Sinon, c’est un musée”

Régis est né en 1981 à Marseille, et a vécu toute son enfance dans le quartier du Pharo, proche des Catalans. J’ai eu ses coordonnées par une salariée d’Acta Vista, une association spécialisée dans l’insertion et la formation professionnelles qui mène des chantiers de restauration du fort. Petit enfant d’immigrés italiens, son grand-père s’installe d’abord dans le quartier de Saint-Mauront dans le 3e arrondissement, puis dans le Panier. La famille s’établit ensuite dans le 7e arrondissement. Ses parents, qui travaillent alors comme fonctionnaires municipaux, vivent quelques années dans la tour du Pharo. Ils s’installent ensuite dans un logement social situé en face du stade Henri Tassot, où sa mère réside toujours, payant aujourd’hui “un loyer dérisoire par rapport à tout ce qu’il y a autour”. Enfant, Régis passe la plupart de son temps au Cercle des nageurs de Marseille, où il est inscrit pour des entraînements sportifs. Ses parents l’y accompagnent pour les entraînements mais ne sont pas membres du club. Il continuera la natation comme nageur professionnel puis reprendra ses études et deviendra ensuite réalisateur, comédien et performeur. Les souvenirs que Régis a de la tour du Pharo sont éloignés du prestige actuel de ce bâtiment moderne construit dans les années 1950 : “Maintenant je sais que c’est devenu a priori un bâtiment un peu coté, il y a des dentistes et tout dedans. Moi, quand j’étais petit, on donnait coté station-service, bas dans les étages, il y avait des cafards à gogo, c’était hyper bruyant, dégueulasse… […]”.

C’est au moment où ils résident dans la tour du Pharo à la fin des années 1980 que Régis découvre le fort Saint-Nicolas, à travers son père qui faisait partie du club des boulistes : “Du coup il y avait une proximité avec le fort et c’était un peu le repère de bonhomme de mon père qui jouait à la pétanque. C’est comme ça que le fort est apparu. Je savais que des fois mon père partait jouer aux boules ! Il partait jouer aux boules à côté, juste à côté. […] À un moment donné j’ai pu y aller. Et c’est là que j’ai commencé à mettre les pieds dans ce terrain des boulistes, là à l’entrée. Alors il y avait quand même dans mon souvenir beaucoup d’hommes vieux, et quelques enfants qui traînaient. Il y a un côté hyper fascinant. Ça reste un fort. Je me rappelle qu’en arrivant je ne comprenais pas ce que c’était que ce lieu. Je pense pas que mon père m’ait expliqué ce que c’était. Mais par contre je me rappelle de ces grosses pierres, de cette entrée… tout était un peu phénoménal. C’est comme ça que j’ai atterri, que j’ai mis les premiers pieds là-dedans : c’est mon père qui jouait aux boules là-bas”.

Le rapport au fort Saint-Nicolas se construit alors au fil des décennies, comme un lieu du quartier qu’on fréquente plus ou moins régulièrement, mais qui marque les différents moments des étapes de la vie, entre sociabilités de quartier et relations familiales. Entre 1995 et 1998 environ, à la période de l’adolescence et de la quête de la transgression, il se rend dans le fort en petit groupe, avec ses amis du quartier. Il se souvient qu’ils traversaient le pont-levis et allaient se poser sur les hauteurs pour voir la vue sur le port : “À l’adolescence, il y avait un délire d’essayer de rentrer dans cet endroit où on se sentait… Où il n’y avait personne en fait ! Et où on pouvait avoir des vues mer et fumer un spliff et…Et voilà. Je retrouvais mes potes avec lesquels j’ai grandi dans le quartier, qui sont encore actuellement mes potes. Mes potes du quartier, mes potes d’école. Qui étaient entre les Catalans et la place Saint-Eugène. Ce n’était pas un truc hyper récurrent. On y allait des fois… En fait, on avait plein d’endroits où traîner… On avait des spots plutôt en haut d’Endoume, vers Saint-Eugène, il y avait des endroits où tu peux aussi avoir de belles vues”.

Quelques années plus tard, entre 2000 et 2005 environ, il se souvient revenir dans le fort, initié alors par son cousin. À cette période-là, Régis était pleinement engagé dans les entraînements de natation. Il rejoignait parfois son cousin qui, avec un groupe important d’amis s’était approprié les lieux, avec la complicité du gardien de l’époque : “Mon cousin est arrivé au quartier un peu plus tard que moi. […] Comme j’étais dans le côté sport, lui il a plus traîné avec les gars du quartier. Vers la vingtaine, c’est lui qui m’a dit : « Mais vas-y, viens ! ». Je suis retombé sur les mecs de mon école qui étaient devenus potes avec mon cousin. Eux par contre ils se faisaient des vraies soirées. Ils jouaient aux boules là-bas, et ils s’étaient fait potes avec le gardien, voilà. […] Il y avait un peu plus de gens, c’était peut-être que les gens du quartier mais eux ils y allaient en meute […]. C’était pas on y va une fois tous les 36, c’était devenu un peu « leur lieu », de ce que j’ai compris quoi”.

Plusieurs années plus tard, alors qu’il était parti vivre au Canada, il se souvient que lorsqu’il rentrait à Marseille ses parents se rendaient parfois dans le fort. Ils s’étaient liés d’amitié avec le gardien du fort qui résidait dans l’actuel accueil de la Citadelle, et avaient pris l’habitude de passer des soirées là-bas entre 2015 et 2020. “Du coup mes parents et les parents de mon cousin allaient au fort mais dans le logement de Marcel, du gardien qui habitait à côté des marches là. […] En fait je ne suis jamais passé par cette entrée. C’est pour ça que quand aujourd’hui on dit que c’est l’entrée officielle (rires) ! Eux ils allaient faire des soirées karaoké chez Marcel, buvette… Et ils traînaient là quoi, dans l’enceinte du fort. Un jour du coup je suis allé boire l’apéro avec eux là-bas”.

Régis déplore en partie l’évolution actuelle du quartier. Il insiste lors de notre échange sur les transformations sociales et l’augmentation des prix de l’immobilier. Après avoir vécu plusieurs années au Canada, il se réinstalle avec sa compagne à Marseille en 2017 mais ne trouve pas d’appartement dans le secteur : “Quand je suis revenu, je me suis dit on va habiter là, parce que bon, on va pouvoir aller à la mer tout le temps et tout. Et en fait, on n’a pas trouvé, pour nos moyens… Alors que ce quartier-là, à la base, il était… Enfin, moi, tous mes potes avec qui j’ai grandi sont entre d’origine algérienne marocaine et italienne, et plutôt de cadre un peu ouvrière, quoi. Sauf qu’il n’y a plus personne de mon enfance qui habite là-bas maintenant, ils ne sont plus là”.

Il regrette en partie le fonctionnement antérieur de certains espaces à Marseille et s’interroge sur l’accessibilité actuelle des espaces publics de la ville. “Marseille, c’est un peu… C’était un joyeux brouillon, un bordel où il y avait des choses qui étaient soi-disant réservées ou fermées et qui en fait étaient… C’est spongieux, quoi. Ça pouvait se traverser d’une manière ou d’une autre. Il y avait quelqu’un qui avait les clés ou qui connaissait quelqu’un qui connaissait. Et au final, ça marchait. C’était aussi… C’était un peu vide, mais c’était d’une manière aussi un peu habité, quoi”.

À propos du projet actuel de la Citadelle de Marseille, il n’y trouve pas tout à fait sa place, posant un regard critique sur le fonctionnement des jardins, leur accessibilité et la place donnée aux personnes qui fréquentaient ces lieux auparavant : “Je me dis, mais c’est vrai, qu’est-ce que c’est beau, ce lieu en centre-ville. Mais du coup, d’être si cloisonné officiellement, ça le rend pour moi un peu aseptisé. Quand j’y vais, je… Il y a des horaires d’entrée, des jours où tu peux, des jours où tu peux pas, il y a une guérite à l’entrée, on te dit bonjour, pas bonjour, là, tu peux y aller, là, tu peux pas y aller. Moi, je préfère qu’il soit fermé, y aller tout seul, et en fait, du coup, j’y fais ce que je veux, ou que ça soit ouvert tout le temps, et que je sois libre. Et pas me dire : « Bon, aujourd’hui, la Citadelle, c’est ouvert de 13h à 14h, donc, courons-y, on y va, puis t’arrives, et il y a des barrières, là, tu peux, là, tu peux pas, là, il y a un cordon »… et en fait, ça rend le truc un peu musée. Et quand je vais au musée, je vais au musée, je vais pas marcher, ou me poser. […] Avant il y avait plein de gens qui y allaient. Est-ce que ces mêmes gens qui allaient à l’époque y vont ? Pourtant, il est ouvert, maintenant. […] Après, j’ai peut-être mal été habitué au Canada, mais au Canada, les parcs sont ouverts. Il n’y a pas de… pas de grille d’ouverture et de fermeture. Et le fort, le Pharo, tout ça, c’est des trucs où il faut regarder les horaires pour aller au parc. Heureusement, aux Catalans, ils ont réussi à le prolonger un peu. Mais, je veux dire, tout ce qui est espace public devient un endroit à être géré, et négocié par une entité qui dit tu peux y aller, tu peux pas y aller. Et en fait, du coup, moi, c’est pas mon feeling de l’espace public. J’y vais… C’est mon droit d’y aller quand je veux. La nuit, le matin tôt, sur des horaires qui me vont, pas des horaires où quelqu’un décide de quand je peux aller dans l’espace. […] Pour moi, c’est comme ça qu’un lieu, peu importe, vestige, origine, truc… doit vivre. Sinon, en fait c’est un musée : « Là, tu y vas, là, tu y vas pas ». Et je trouve que du coup, ça casse le fait de se dire tu rentres de la plage, le soleil se couche à 21h, 22h, tu te dis, vas-y, viens, on passe par le fort, il y a tout, il y a une super belle vue. Ah, ben non, c’est fermé. Bon, ben, vas-y, on y ira la prochaine fois. Ouais, mais attends, faut regarder, le samedi, là, il y a une visite. Enfin…”.

Catherine et Thomas : “On vit avec le fort et son activité depuis longtemps”.

J’obtiens les coordonnées de Catherine et Thomas par leur ami Francis, qui m’invite lors d’un apéritif organisé chez eux un vendredi soir d’hiver. Ils résident au dernier étage d’une résidence qui donne directement sur le fort. Après être passé à pied devant l’entrée du parking de la résidence, il est nécessaire de traverser plusieurs portes à digicode pour entrer dans le bâtiment qui conduira chez Catherine et Thomas, au dernier étage de l’immeuble.

L’appartement est grand, spacieux, et ouvre sur deux terrasses, l’une donnant sur le fort avec le Vieux-Port au loin, et l’autre ouvrant sur la mer, à l’Ouest. La cuisine américaine donne sur le salon, où est disposée une grande banquette drapée d’un tissu aux motifs africains. Plusieurs couples d’amis sont invités lors de cet apéritif, pendant lequel nous échangeons de manière informelle sur leur rapport au fort Saint-Nicolas. Thomas, vêtu d’une chemise bleue à motif et d’un petit foulard noué autour du cou, connaît bien le quartier et se plaît à observer et commenter la vie du du fort depuis sa terrasse: “Les boulistes ils viennent tout le temps ! Ils étaient là avant…”, s’exclame-t-il.

Thomas et Catherine sont originaires de Paris. Ils s’installent à Marseille en 2008, d’abord à la Pointe Rouge. Mais le quartier est jugé trop éloigné par Catherine, qui préfère la proximité des services et des commerces au calme d’un quartier résidentiel excentré. Lors de l’entretien réalisé quelques jours plus tard, Thomas m’explique le compromis opéré avec sa femme pour le choix de leur lieu de résidence, et la valeur ajoutée de la vue sur le fort Saint-Nicolas : “Dans le 8ème, à la Pointe Rouge, les gens sont très fermés sur leurs propriétés. Et donc ici, elle recherchait à la fois la convivialité, le côté humain, disons, l’activité économique, les commerçants, les facilités. Et puis, un truc très important pour elle : la vue. Et la vue en particulier sur la Citadelle. Qui n’était pas recherchée avant, mais qui, quand on est arrivé ici, qu’on a visité pour la première fois, nous a sauté aux yeux”.

Ils s’installent dans cette résidence du quartier du Pharo en 2009 et achètent l’appartement après y avoir vécu un temps en location. Thomas est ingénieur agronome et chercheur spécialisé dans l’halieutique, tandis que Catherine, qui travaillait dans le secteur culturel à Paris, s’est accommodée d’un emploi comme responsable marketing à la chambre de commerce et d’artisanat en arrivant à Marseille. Depuis le salon qui donne sur le fort, Thomas évoque la période des feux d’artifices en juillet, qui sont tirés depuis les glacis Ouest, ce qui lui permet d’affirmer qu’ils “vivent avec le fort” : “On voit les préparatifs qui sont importants, parce qu’ils veulent éviter le feu, donc autrefois, en tout cas, il y avait un débroussaillage monumental, qui était opéré, puisque c’était un peu une friche, quoi. Donc on y avait droit, ça nous rappelait quand même… Ah ! Ça va être le feu d’artifice ! Vous entendez le bruit des débroussailleuses pendant, allez, deux, trois jours, et puis ils démarraient à 6 heures du mat’. Voilà, donc on vit avec le fort et son activité depuis longtemps”.

Le discours de Thomas est caractéristique de certaines relations de voisinage, où la co-visibilité ne donne pas forcément lieu à des échanges et des interactions. La posture d’observation est très présente dans son discours, sans doute influencée par le lieu où nous réalisons l’entretien. Cela lui permet ainsi d’évoquer la dimension sonore de la proximité avec le fort : “le son est extrêmement bien transmis, et des fois, on peut entendre les verres qui s’entrechoquent. Ils sont quand même à 50 mètres, peut-être…entre 50 et 80 mètres. Mais des fois, on a l’impression d’être avec eux !”.

Puis il poursuit en développant son intérêt pour la faune et la flore qu’il observe depuis sa terrasse. Il scrute minutieusement les différents oiseaux qui parcourent l’espace, qu’il souhaiterait davantage arboré. À propos des espaces des glacis Ouest : “Ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas publics, hein. Surtout la partie proximale, là, c’est réservé à certaines personnes dont on ne fait pas partie. […] On observe, on voit comment ça se passe. Il y a des chats, il y a des oiseaux, moi, j’observe beaucoup les oiseaux. Il y a de la vie, quoi. Mais bon, ce n’est pas avec nous, ce n’est pas grave, hein. C’est plaisant, quand même. Même si, moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir un peu plus d’arbres, mais je vois très bien ce que ça peut représenter comme problème, et… Je trouve que c’est assez minéral, quoi. Ici, on est très minéral. […] Les petits passereaux, là, encore ce matin, là, j’avais un magnifique rouges-queues. Les passereaux, ça se balade, hein, quand même. Donc… Et sans parler des faucons. Des fois, j’ai même vu des faucons crécerelle, des trucs un peu rares. Mais souvent… Bon, la plupart du temps, c’est des crécerelle. Et puis, qu’est-ce qu’il y a ? Bon, évidemment, il y a des pigeons, il y a des rats, il y a des chats. Voilà, la faune, qu’est-ce qu’il y a de caractéristique ? Des fois, des petites… Surtout en été, hein, des petites chauves-souris”.

Pour autant, le rapport qu’entretiennent Thomas et Catherine avec le fort ne se limite pas à une relation de co-visibilité. Favorable à son ouverture récente au public, le couple fréquente le fort de manière ponctuelle, comme des visiteurs, lors des journées d’ouverture et lors d’activités culturelles proposées par la Citadelle de Marseille. Ce mode de fréquentation préexistait cependant avant l’ouverture au public en 2024. Le couple trouvait des occasions de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte du fort lorsque c’était possible, notamment lors des journées européennes du patrimoine : “Il y a eu des journées portes ouvertes, de toute façon, les journées du patrimoine par exemple, de manière systématique, avec des accès qui étaient difficiles, par exemple à la cour carrée, qui n’est pas carrée, mais qu’on appelle comme ça, ce n’était pas toujours ouvert. C’est vrai que c’était un endroit qui n’était pas d’accès évident dans son intégralité. Mais nous, à chaque fois qu’on avait l’occasion de le faire, on a essayé, et sans difficulté. Il y a eu des périodes même où si mes souvenirs sont justes, à l’époque où l’armée était encore assez impliquée, c’était ouvert, enfin il y avait des visites qui étaient possibles, même en dehors des journées du patrimoine”.

Thomas regrette cependant le caractère impersonnel de l’accueil dans le fort actuellement, en comparaison de ce qu’il imagine d’un gardiennage qui aurait pu exister auparavant : “Moi je ne connais pas les gardiens, j’ai l’impression que souvent c’est plus des gens qui font de la sécurité tout venant, ils feraient ça à un supermarché ce serait pareil. Avant, je pense qu’il y a dû y avoir des concierges, des gens qui étaient assignés à la résidence là et qui vivent là-dedans”.

Aujourd’hui, Thomas regrette l’évolution du quartier avec l’augmentation du tourisme qu’il a pu observer depuis 2013 qui a provoqué le départ de certains habitants : “Par exemple, il y a des gens qu’on a connus ici et qui sont partis d’ici parce qu’ils trouvaient qu’il y avait trop de monde, trop de mouvements. C’est allé quand même croissant ces dernières années depuis 2013. On a senti une grosse différence en matière de fréquentation, notamment touristique”.

“Il y a très peu d’endroits que j’ai vu s’ouvrir quoi”. Thomas évoque la fermeture progressive de certains espaces dans le quartier, du fait de sa résidentialisation : “Il y a eu la fermeture de pas mal d’endroits. […] Par exemple nous, pour aller à l’école maternelle, on traversait les HLM militaires qui se trouvent à l’Anse du Pharo. Et là, tout a été bouclé, fermé, plus d’accès… En bas il y avait un jardin, en bas de la tour. Pareil : avant il était ouvert et il a été fermé. Enfin tout va dans ce sens… […] ll y a très peu d’endroits que j’ai vu s’ouvrir. Sauf ben justement la Citadelle. Et encore… dans des conditions extrêmement maîtrisées, je veux dire. C’est à certaines périodes de la journée et compagnie. Enfin moi, ça m’apparaît très bien”.

Sélection des artistes et modalités d’accueil

À l’issue d’un appel à candidatures lancé à l’échelle nationale, le projet Répertoire de la Citadelle porté par Manon Lefébure et Tom Hébrard a été sélectionné parmi 53 propositions reçues. Le jury a retenu ce duo pour la pertinence de leur démarche mêlant pratiques artistiques et outils de médiation, leur attention au terrain et aux communautés, ainsi que pour leur capacité à penser des formes collectives d’expression.

Les artistes ont été accueillis en résidence de création au sein d’un atelier aménagé dans le haut-fort, à proximité immédiate du terrain d’enquête, leur offrant à la fois un espace de travail et un ancrage dans les rythmes quotidiens du site. Leur résidence s’est déployée entre novembre 2024 et septembre 2025, en dialogue étroit avec les différentes composantes du collectif Récitadelles.

Lien avec le terrain et les communautés

Intitulé Répertoire de la Citadelle, le projet s’ancre dans une démarche collaborative et participative. La posture artistique adoptée consiste en un “pas de côté” : un décalage fécond qui favorise la rencontre dans les espaces du fort Saint-Nicolas investis au quotidien (espaces dédiés aux repas, lieux de passage, de travail, etc.). Manon Lefébure et Tom Hébrard ont mobilisé un éventail de registres (pratiques plastiques, musique, design, performance, projection d’images, conversation informelle, etc.) pour construire des formes sensibles à partir des histoires rencontrées. Leurs médiums de prédilection – chant avec looper, rétroprojection low-tech, objets-sculptures – sont autant de supports à l’échange, à l’interprétation contemporaine et collective de ce qui fait patrimoine.

Tout au long de leur résidence, les artistes ont mené un travail de terrain en immersion, notamment auprès des ouvrier·ères des chantiers de restauration, des habitant·es voisins, des boulistes et autres personnes présentes sur le site. Leur démarche s’est construite en aller-retour constant entre observation, création, discussions avec le collectif de recherche-création-action et expérimentations participatives.

Le projet s’est structuré en quatre temps artistiques :

- Je suis venu du ciel en bateau (février-mars 2025) : performance lumineuse et sonore à l’aube, inspirée des récits de salarié·es des chantiers. Cette étape inaugurale explorait les notions d’insertion, d’intégration et de porosité entre le dedans et le dehors du fort, à partir de trajectoires singulières rencontrées sur place.

- Polyssons (mai-juin 2025) : une série de jams musicales participatives révélant l’importance transversale de la musique parmi les travailleur·euses du fort. Ces moments collectifs ont permis de valoriser les pratiques extraprofessionnelles et d’explorer davantage les trajectoires entre l’intérieur et l’extérieur du fort.

- Cartographies et traces : cartes retraçant les itinéraires effectués chaque matin avant 7h par les travailleur·euses des chantiers, ainsi que moulures d’éléments du fort chargés d’affects (graffitis, objets du quotidien). Initialement pensées pour devenir les poignées du Répertoire, ces moulures constituent finalement des traces qui viennent enrichir le contenu de ses boîtes.

- Pierre à l’édifice ou Répertoire de la Citadelle (septembre 2025) : œuvre sculpturale et de design, le Répertoire se présente comme une archive matérielle et sensible du projet Récitadelles. Conçu comme une forme à la fois symbolique, fonctionnelle et collective, il recroise les intentions de plusieurs membres du projet. L’objet intermédiaire qui en résulte prend la forme d’un meuble composé de multiples tiroirs, pouvant être organisés de manière ouverte selon un système de classification non stabilisé et laissé à l’initiative du collectif. Déposé dans une salle de médiation, il est destiné à favoriser l’appropriation des thématiques explorées durant Récitadelles et à nourrir le projet culturel de la Citadelle, les pratiques de médiation et les visites, ainsi qu’un futur centre d’interprétation historique et une salle numérique immersive.

Les sorties de résidence et la restitution

Chaque étape du projet a donné lieu à une restitution publique ou professionnelle, pensée comme un moment de partage mais aussi de mise à l’épreuve des formes créées. Ces temps de sortie de résidence ont permis de faire circuler les récits, les expérimentations et les interprétations collectives auprès de publics divers – salarié·es du fort, partenaires du projet, habitant·es du quartier, étudiant·es, chercheur·euses.

La programmation publique de septembre 2025 s’est inscrite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (JEP) et a marqué la fin de la résidence par une déambulation-performance reliant le fort aux récits multiples qui le traversent. Cette restitution proposait une lecture sensible du Répertoire de la Citadelle, œuvre-archive pensée comme un geste de transmission et de valorisation de la mémoire du lieu, dans le prolongement de la collecte de récits et de la démarche de Récitadelles. Les artistes ont par ailleurs présenté et activé le Répertoire de la Citadelle lors de portes ouvertes de leur atelier pendant les JEP 2025.

Une courte vidéo documentaire, réalisée par le chef opérateur et réalisateur Arnaud Alain, a été produite à l’occasion de la restitution. Elle retrace et transmet les processus collectifs qui ont nourri le Répertoire et constitue ainsi l’un des objets tangibles issus du projet.

Un duo aux approches pluridisciplinaires

Manon Lefébure est une artiste plasticienne et designer qui crée à la croisée de l’artisanat et de l’écriture. Se servant des sentiments intimes comme matière première, elle tente de faire résonner à travers ses objets, des émotions collectives et universelles auprès des publics, avec qui il lui arrive souvent de collaborer. Dans sa pratique du chant, Manon Lefébure, sous son pseudonyme Miaule Mort, utilise un looper vocal qui lui permet de mettre en musique live des récits.

Tom Hébrard travaille sur la redirection écologique à travers l’art, le design et l’enseignement. Il forge sa pratique dans l’observation des rapports de pouvoirs cristallisés dans les objets et nos milieux de vie, les considérant comme des éléments qui influencent nos rapports sociaux. En effet, pour Tom, déconstruire l’attention donnée aux objets et situations humaines permet de raconter le monde et de faire empreinte des quotidiens qui le constituent. Le banal est exposé car il fait culture. L’artiste revendique à travers ses créations, majoritairement collectives, une dé-linéarisation des récits et des pratiques qui bouscule les échelles des représentations afin de créer des imaginaires pour un futur souhaitable, les mettre en action et les diffuser.

Leur duo, Le Renard & la Baleine, met une emphase sur les outils participatifs, conviviaux, qui favorisent la rencontre et floutent le rapport entre pratique amateure et professionnelle. Un art à visée sociale et d’éducation populaire.

Le programme pédagogique

Dans le cadre de leur deuxième année de Master en Médiation culturelle des arts à Aix-Marseille Université, les étudiant·es ont mené tout au long de l’année universitaire 2024-2025 un projet tutoré au fort Saint-Nicolas.

Ce projet s’intègre dans le programme Récitadelles et se structure autour d’un objectif pédagogique double : une immersion dans une enquête de terrain appliquée, d’une part, et l’expérimentation concrète d’une démarche de co-construction en médiation culturelle, d’autre part.

Encadré·es par Prosper Wanner, en coopération avec Judith Dehail, Alice Lancien, Louise Barrière, Julien Rodriguez, Florie Bavard, Valérie Manteau et Elias Lecocq, les étudiant·es ont bénéficié d’un accompagnement à chaque étape de leur travail, de la définition des objets d’enquête à la formalisation de dispositifs de médiation à destination des publics. Cette approche a permis d’ancrer les recherches dans une perspective transdisciplinaire et critique dans un terrain spécifique, en lien avec des communautés concernées par les enjeux de patrimonialisation.

Des actualités de leurs recherches en cours est disponible sur le blog du parcours Médiation culturelle des arts.

Le programme a débuté par une lecture de la collecte de récits Les 1001 voix de la Citadelle de l’autrice Valérie Manteau, qui a réalisé une collecte au fort en 2023 autour de témoignages de celles et ceux qui entretiennent un lien, récent ou ancien, avec le fort. Cela a permis de poser une grille d’analyse articulée autour de notions telles que le secret, l’ordre/désordre, la segmentation, ou encore les tensions entre archives militaires et récits contemporains. Un atelier animé par l’écrivaine a permis d’échanger autour de questions (méthodologiques, éthiques, politiques, littéraires) soulevées par le travail de mise en récit. Des archives, des plans, des études et de la bibliographie ont été partagés pour nourrir le corpus des enquêtes des étudiant·es.

La coopération avec le DNMADe

Le volet étudiant du projet a donné lieu à une coopération étroite avec les étudiant·es du parcours Narrations interactives du DNMADe de l’École Supérieure de Design Marseille (ESDM). Chaque groupe du Master a ainsi été associé à un binôme ou trinôme d’étudiant·es en design, dans une logique de création collaborative d’outils de médiation. Le partenariat s’est construit progressivement autour d’une méthodologie partagée : échanges de documentation, ateliers communs, captations et partage de matériaux visuels et sonores, tests de prototypes. Le partenariat a été porté par Laurence Cleyet-Merle, enseignante au DNMADe. La préparation technique, la création graphique et le design numérique ont ainsi été encadrés par l’équipe enseignante et les intervenants du DNMADe.

Le dialogue interdisciplinaire entre les étudiant·es du Master et celles et ceux du DNMADe a été l’occasion de croiser les approches analytiques et sensibles, et de réfléchir ensemble à des formes de médiation originales et accessibles à différents publics. La relation de travail entre les deux formations a été facilitée par des outils collaboratifs (drive, messageries partagées, réunions régulières) et une attention portée à l’intelligence collective et à la répartition équitable des rôles au sein des groupes.

Les enquêtes-collectes

Les étudiant·es ont été réparti·es en quatre groupes de recherche-médiation, chacun se consacrant à une thématique spécifique liée au fort Saint-Nicolas :

- Les souterrains du fort, questionnant les fantasmes et imaginaires qui leur sont associés ;

- L’accueil des jeannettes, interrogeant la place des femmes au fort et, plus largement, les féminismes ;

- Le mémorial de la Résistance, examinant la diversité des luttes valorisées ou au contraire invisibilisées ;

- Les chantiers d’insertion, explorant la place des salarié·es accompagné·es dans le projet du Groupe SOS au fort.

Pour chacun de ces groupes, les points d’entrée dans le terrain ont pu varier – lieux, récits, figures ou croisements de ces éléments –, avec pour objectif de produire une analyse documentée des enjeux mémoriels, politiques et sensibles associés à leur thématique. Dans le cadre de leurs enquêtes de terrain, les étudiant·es ont collecté textes, images, sons et témoignages, d’abord mobilisés dans leur analyse et puis archivés dans la documentation du projet.

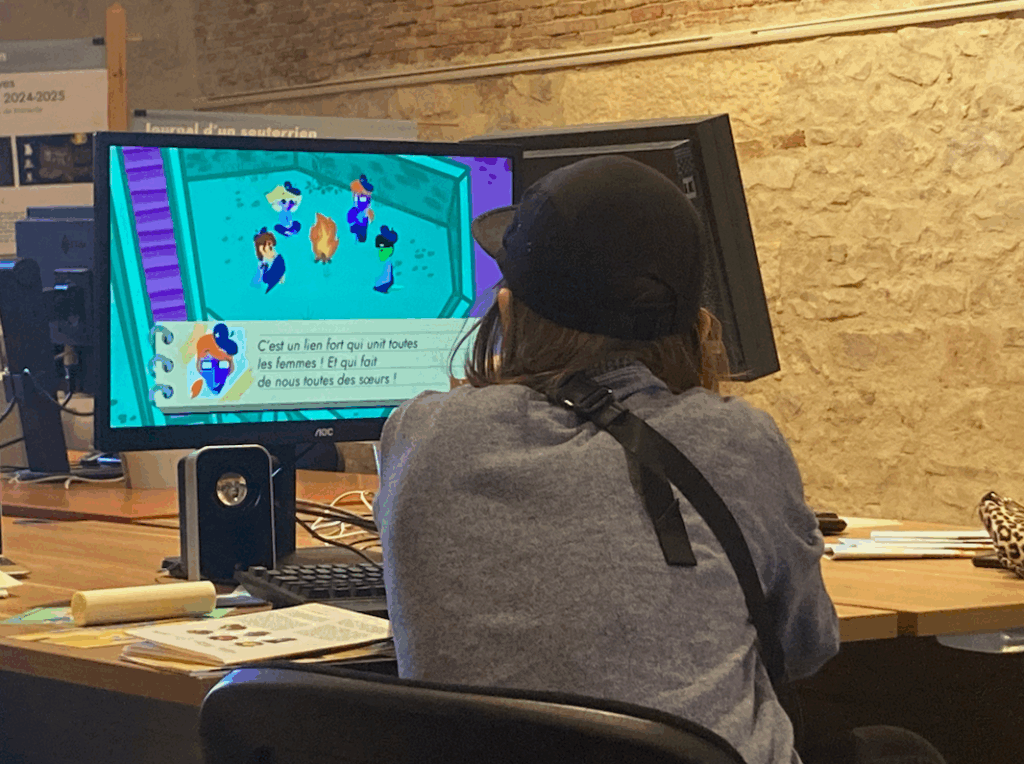

Une enquête-collecte s’est concentrée sur les souterrains du fort, espaces fermés au public depuis les années 1980. Cinq étudiantes ont ainsi documenté l’histoire de ces galeries souterraines, creusées initialement par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale puis transformées en centre de transmission militaire français, avant d’être réinvesties de manière informelle par des pratiques alternatives (graffitis, urbex, free parties). À travers des entretiens avec d’anciens militaires et des usagers contemporains, des visites sur site et l’analyse d’archives, elles ont créé un outil de médiation numérique intitulé « Journal d’un sous-terrien ». Ce jeu pédagogique permet au public de découvrir virtuellement ces espaces inaccessibles en incarnant le personnage d’Alex, qui retrace l’histoire du lieu à travers le journal de son grand-père militaire. Cette démarche vise à accompagner la construction et la déconstruction des fantasmes autour de ce lieu caché, en croisant différents récits et usages dans une perspective de polyvocalité et de droits culturels.

Un groupe s’est concentré sur la valorisation des récits et de la place des femmes au sein du fort. L’objectif principal était de créer une balade matrimoniale et un outil numérique pour mettre en lumière les contributions souvent invisibilisées des femmes, qu’elles soient historiques ou contemporaines. La méthodologie a impliqué des entretiens avec les femmes travaillant au fort, des observations sur le terrain et une collaboration étroite avec des étudiant·es du DNMADe pour le développement de leur outil de médiation. Ce projet visait à repenser de manière critique les récits historiques dominants, à promouvoir l’égalité des genres et à sensibiliser le public aux enjeux sociaux et historiques liés aux femmes et aux féminismes, tout en soulignant la nécessité d’une approche inclusive, participative et éco-féministe du matrimoine.

Une troisième enquête-collecte a exploré la notion de Résistance en l’élargissant également à des luttes contemporaines souvent tenues à l’écart des récits dominants. Initialement centrée sur la Seconde Guerre mondiale, la recherche a évolué pour inclure diverses formes d’engagement au-delà de la seule lutte armée, en valorisant notamment des trajectoires marginalisées et précarisées, comme la grève des femmes de chambre employées à l’hôtel Radisson Blu voisin, ainsi que d’autres actions pacifiques qui se sont déroulées à proximité du Vieux-Port de Marseille. L’enquête s’est appuyée sur des observations de terrain autour du fort et de ses quartiers voisins, des entretiens avec des professionnel·les et des habitant·es, ainsi que l’exploitation d’archives et d’autres ressources. Le projet a abouti à la création d’un prototype de jeu vidéo et d’un livret pédagogique visant à mettre en lumière ces récits pluriels et à positionner le fort Saint-Nicolas , historiquement un lieu d’oppression, comme un espace de médiation et de dialogue autour de mémoires partagées.

La thématique du travail, de l’insertion professionnelle et des chantiers a été explorée par un groupe d’étudiant·es qui se sont concentré·es sur les personnes qui travaillent au fort, notamment celles en situation de précarité et de réinsertion via les associations ACTA VISTA et BAO Formation. L’enquête visait à comprendre les discours, représentations et ressentis des ouvrier·ères et à valoriser leurs récits, longtemps restés en marge de l’histoire du fort. Le groupe a mené des entretiens avec les travailleur·euses, les responsables des associations du Groupe SOS et les enseignant·es de Français Langue Étrangère qui œuvrent au sein du fort. Une partie essentielle de la démarche a été la co-construction d’un outil de médiation numérique avec des étudiant·es du DNMADe, destiné à transmettre ces voix et à améliorer l’accueil des salarié·es en insertion, lorsqu’ils et elles commencent leur mission au fort.

Les livrables (balades patrimoniales, outils de médiation interactifs et rapports d’enquête)

Deux balades patrimoniales ouvertes au public (sur invitation) ont été organisées par chacun des groupes dans le cadre du projet : une première, en novembre, sous forme de test, et une seconde, en mars, en clôture des travaux étudiants. Ces marches exploratoires visaient à sensibiliser les étudiant·es aux méthodologies de la balade patrimoniale comme outil de médiation, de recherche et d’écriture de l’espace. Elles leur ont permis de confronter leurs hypothèses d’enquête aux réalités du terrain, de nourrir leurs récits en dialogue avec les lieux, et d’éprouver, en situation, le potentiel sensible et politique du déplacement collectif.

De plus, chaque groupe a conçu, en coopération avec le DNMADe, un dispositif numérique de médiation, pensé comme une forme de restitution sensible et critique de leur terrain d’étude. Ces dispositifs interactifs, articulent textes, sons, images, cartographies, et sont conçus pour être présentés in situ au fort ou développés ultérieurement pour une éventuelle diffusion en ligne. La Citadelle de Marseille étudie actuellement la possibilité d’intégrer certains de ces outils, ainsi que des thématiques issues des balades, à son offre de médiation. La balade matrimoniale, expérimentée par le groupe d’étudiant·es ayant travaillé sur la place des femmes au fort, ainsi que les outils numériques issus de la collaboration entre AMU et le DNMADe, constituent des résultats tangibles de la manière dont la Citadelle de Marseille envisage de s’approprier certains axes explorés de façon expérimentale dans le cadre de Récitadelles.

En fin de parcours, chaque groupe à réalisé un livret pédagogique permettant de contextualiser leurs propositions de médiation culturelle (outil numérique, balade patrimoniale), d’accompagner leur mise en œuvre (idées de médiation) et d’indiquer les sources permettant d’approfondir et poursuivre le travail réalisé (bibliographie, archives). Ces livrets et les outils de médiation numérique ont été présentés à l’ensemble des participant·es dans le cadre d’une journée d’exposition au fort Saint-Nicolas.

Les rapports d’enquête ont représenté un dernier livrable indispensable de chaque groupe, documentant les méthodologies de recherche, les découvertes et les analyses issues du terrain. Ces rapports offrent une synthèse rigoureuse et des retours à la fois critiques et réflexifs sur l’ensemble du programme.

Ces productions constituent des contributions riches aux futurs parcours de médiation au fort Saint-Nicolas et posent les bases d’une approche renouvelée de la médiation culturelle, articulant rigueur critique, sensibilité artistique et participation des communautés concernées.

Un questionnement partagé

L’hospitalité patrimoniale s’est révélée être un concept fédérateur qui a émergé progressivement à travers plusieurs temps de réflexion et d’expérimentation menés dans le cadre du projet Récitadelles. Cette notion s’est construite dans un contexte marseillais où plusieurs initiatives et démarches citoyennes questionnent depuis longtemps les rapports entre communautés patrimoniales et institutions, notamment Mémoire des sexualités, Noailles Debout ! et Hôtel du Nord. Ces expériences ont mis en évidence la nécessité de repenser les conditions d’exercice du droit au patrimoine au-delà d’une simple participation à la vie culturelle, pour envisager une véritable coopération transformatrice entre communautés et institutions patrimoniales.

L’atelier du 28 novembre 2024 : premiers jalons d’une mise en réseau

Le premier atelier consacré aux conditions d’exercice du droit au patrimoine et matrimoine culturels, organisé le 28 novembre 2024 à Aix-Marseille Université par l’équipe Récitadelles et la coopérative Hôtel du Nord, a constitué un moment charnière dans l’émergence du concept d’hospitalité patrimoniale au sein du projet. Cet après-midi d’échanges a réuni le Conseil de l’Europe, la délégation au Patrimoine de la Ville de Marseille, des membres du réseau francophone de Faro, ainsi que les représentant·es de trois expériences marseillaises emblématiques : Mémoire des sexualités, les Archives Invisibles (Manifesta 13) et Rue des musées, Musée de la Rue (Noailles debout ! avec le Musée d’Histoire de Marseille).

Le dialogue entre ces différentes expériences s’est articulé autour de la notion d’hospitalité, comprise comme une situation sociale qui permet de tisser des relations entre une ou des communautés patrimoniales et les institutions publiques. L’atelier a mis en lumière les tensions inhérentes à l’exercice du droit au patrimoine en tant qu’approche coopérative, où les institutions oscillent entre des réflexes de conservation et une volonté de dialogue face aux revendications des communautés, particulièrement dans des contextes où l’institution porte une part de responsabilité dans les violences historiques documentées (VIH/SIDA, migration, pollution, mal logement).

Le séminaire à la Fondation Camargo à Cassis et la rédaction collective d’un article

Un séminaire organisé à la Fondation Camargo en juin 2025 a permis d’approfondir cette réflexion à travers un travail d’écriture collective. Dans le cadre de l’article “Heritage hospitalitas” proposé pour la publication spéciale People, Places and Stories du réseau de la Convention de Faro du Conseil de l’Europe, le collectif interroge le concept d’hospitalité patrimoniale comme un cadre spécifique, attentif à la polyvocalité et à ses possibles dissonances, qui initie et facilite une relation coopérative entre communautés et institutions patrimoniales.

Cette définition s’appuie sur l’analyse d’initiatives marseillaises qui favorisent la coopération entre institutions et communautés patrimoniales pour raconter un patrimoine dissonant. Elle se distingue de la simple polyvocalité en mettant l’accent sur la réciprocité et la transformation mutuelle des acteurs engagés dans la coopération, plutôt que sur la seule représentation de multiples voix.

Cet article, rédigé collectivement par plusieurs membres de l’équipe Récitadelles (enseignants-chercheurs, artistes en résidence, responsable de la collecte, salariée de la Citadelle de Marseille), met en dialogue les perspectives multiples des participant·es.

La formation sur la Convention de Faro : de la théorie à la pratique

La formation sur la Convention de Faro conçue par Prosper Wanner à destination des équipes de la Citadelle de Marseille et d’autres structures du Groupe SOS a constitué une retombée ultérieure du projet, ayant pour but la transformation des pratiques de la Citadelle de Marseille en matière de coopération avec les communautés et d’hospitalité patrimoniale. Menée sur deux journées complètes au fort Saint-Nicolas, cette formation visait à partager l’interprétation et l’application de la Convention européenne, ainsi que les droits culturels qui en découlent.

L’objectif était de questionner les participant·es sur les possibles articulations entre logique des publics orientée marketing et dynamiques de coopération. Cette formation s’inscrivait dans une volonté de transformation des pratiques institutionnelles, en donnant aux équipes opérationnelles les outils conceptuels et méthodologiques pour développer des relations plus horizontales avec les communautés patrimoniales.

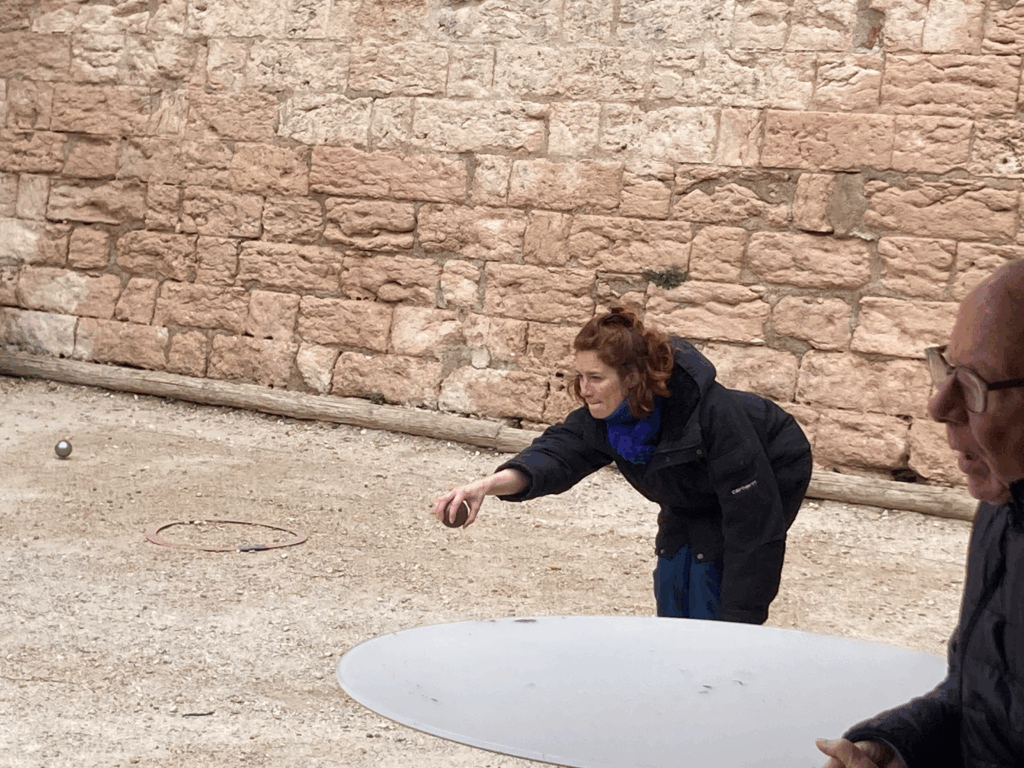

Expérimentations pratiques : pétanque et Journées du patrimoine

L’hospitalité patrimoniale s’est également expérimentée à travers des dispositifs plus informels, notamment lors de l’initiation à la pétanque organisée en direction des équipes du fort dans le cadre de la Fête des voisins, ainsi que lors des Journées européennes du patrimoine 2025. Ces moments ont permis de tester des formes d’accueil mutuel entre les équipes de la Citadelle, les artistes en résidence, les ouvrier·ères des chantiers d’insertion et les habitant·es du quartier.

Ces expérimentations ont révélé l’importance des rituels d’hospitalité et des temps de rencontre informels dans la consolidation d’une possible communauté patrimoniale autour du site. Elles ont aussi mis en évidence la nécessité de sortir des cadres institutionnels classiques pour créer des conditions d’échange moins descendantes.

Les livrables : formalisation et transmission

Le projet a produit plusieurs livrables qui témoignent de cette réflexion sur l’hospitalité patrimoniale. L’article collectif “Heritage hospitalitas”, accepté pour publication dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention de Faro, constitue une première formalisation théorique de ces expérimentations. La formation dispensée aux cadres du Groupe SOS et à l’équipe médiation de la Citadelle de Marseille représente quant à elle un outil de transmission et d’essaimage de ces pratiques.

Ces productions illustrent la double dimension de l’hospitalité patrimoniale. D’une part, elle nécessite une réflexion théorique approfondie sur les conditions de la coopération entre institutions et communautés ; d’autre part, elle appelle des dispositifs pratiques et des outils concrets pour transformer les rapports de pouvoir existants et créer les conditions d’un véritable accueil mutuel.

Initié par Alice Lancien dans le cadre de la restitution de son enquête-collecte auprès de l’équipe de médiation de la Citadelle de Marseille et des artistes en résidence, le chantier de mobilisation des communautés patrimoniales s’est structuré autour de plusieurs temps collectifs visant à interroger et renforcer les liens entre le projet culturel de la Citadelle de Marseille, les habitant·es et les boulistes du groupe Pharo-Catalans. Ces ateliers ont permis d’amorcer une réflexion concrète sur la manière de construire, consolider et faire vivre des communautés patrimoniales, telles que définies par la Convention de Faro.

Un premier atelier, intitulé “De la (les) collecte(s) aux communautés patri·matrimoniales” et animé par Alice Lancien, a proposé une restitution de son enquête sur les relations de voisinage autour du fort Saint-Nicolas. Cette séance a permis de poser les bases d’un diagnostic partagé des pratiques de médiation actuelles et de faire émerger des pistes concrètes pour favoriser une hospitalité élargie à l’échelle du quartier. À travers des discussions en petits groupes, les participant·es ont pu explorer les conditions d’émergence de communautés patrimoniales, en s’appuyant sur les ancrages locaux, les formes d’attachement aux lieux et les pratiques ordinaires et informelles d’hospitalité.

Deux autres ateliers menés par Benjamin Lengagne, directeur du pôle médiation et publics de la Citadelle de Marseille, ont ensuite prolongé cette dynamique dans une démarche de réflexion partagée avec les artistes en résidence et les membres de l’équipe de médiation du site. Ces rencontres ont permis de croiser les regards entre la direction du pôle, les médiateur·ices sur le terrain et les artistes, et de confronter les stratégies de médiation actuelles aux apports du cadre de la Convention de Faro. L’objectif était de dégager des perspectives de travail transversales, capables de nourrir les futures actions de médiation de la Citadelle de Marseille, en s’appuyant sur une reconnaissance active des communautés patrimoniales.

Ce chantier de mobilisation a ainsi contribué à l’activation d’un premier laboratoire de coopération au sein de la Citadelle Marseille, dans lequel les récits, les pratiques et les imaginaires des habitant·es et des usager·ères du site deviennent des ressources centrales pour penser le patrimoine comme une relation vivante, et non comme un objet figé.

L’un des effets notables du projet Récitadelles est la naissance de deux groupes de travail secondaires, qui développent ou préparent des projets issus directement des dynamiques collectives impulsées par le projet. Ces groupes investissent des formats de recherche-création (film, jeu, fiction spéculative) pour prolonger, approfondir et transmettre les réflexions initiées autour du fort, de son patrimoine et de ses récits.

Le film documentaire sur Récitadelles

Ce projet, porté par Judith Dehail, est co-écrit et co-réalisé avec Damien Beyrouthy et Prosper Wanner. Il bénéficie d’un financement de 20 000 euros dans le cadre de l’appel à projets ICCARE (CNRS) et s’inscrit dans une démarche de recherche-création à la fois réflexive et expérimentale.

Le film propose une exploration du fort sans jamais le montrer directement. Il questionne l’exercice du droit au patrimoine culturel, ainsi que la coexistence des voix multiples et parfois dissonantes des participant·es au projet, à travers un dispositif plastique et poétique. Entre documentation, mise en scène et montage, il interroge les manières de représenter un lieu chargé d’histoire et d’affects, tout en conservant l’hétérogénéité des points de vue. Le film est actuellement en phase de développement, avec une première période de tournage amorcée en 2025 et une écriture, réalisation et diffusion prévues pour 2026-2027.

Ce projet est accompagné par la Fabrique des écritures ethnographiques.

Jeu de rôle et film d’anticipation sociale

Ce projet explore le potentiel ludique, cinématographique, anthropologique et politique de la mise en récit spéculative du fort. En croisant les pratiques du jeu de rôle, du cinéma documentaire et de la fiction d’anticipation, ce projet cherche à faire émerger de nouveaux récits situés dans un futur proche au fort.

Il est porté par Emilie Sitzia, Julian McKinnon et Manon Lefébure, qui se sont rencontré·es dans le cadre de Récitadelles. Actuellement en développement, il est mené en partenariat avec la Citadelle de Marseille.

Un système d’archivage a été mis en place afin de documenter l’ensemble du processus Récitadelles et d’assurer la pérennité des productions issues de la recherche-création-action. Construit collectivement, il a été coordonné par le coordinateur du projet en collaboration avec Prosper Wanner, enseignant-chercheur dont les travaux portent sur l’articulation entre institutions, communautés, patrimoine et archives. Chaque volet du projet a été alimenté par les personnes concernées : responsables de collecte, étudiant·es, chercheur·euses et artistes en résidence.